अनुवाद -: संजय पराते ( कैप्टन अब्बास अली की स्मृति में इरफान हबीब का भाषण ) : मैं एक स्कूली छात्र था, जब आजाद हिंद फौज (आईएनए) के बारे में भारत में जानकारी पहुंची। भारतीय लोगों को आईएनए के बारे में तभी जानकारी मिली, जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के बाद मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के नए चरित्र की पहचान की गई। यह कांग्रेस के लिए एक नया कार्यक्रम बन गया। वयस्क मताधिकार होना चाहिए, मजदूरों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, बुनियादी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, किसानों को जमीन दी जानी चाहिए, गहन कृषि सुधार किए जाने चाहिए — इन सभी का वादा पहली बार किया गया था।

इसके बाद से मज़दूर और किसान संगठनों को मजबूती मिली। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में इसकी झलक देखने को मिली।

सुभाष चंद्र बोस निस्संदेह जवाहरलाल नेहरू के साथ वामपंथ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अगर कोई पूछता कि राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किसने किया, तो लोग शायद इसी क्रम में जवाब देते कि महात्मा गांधी, नेहरू और बोस। यह सिर्फ़ व्यक्तियों की स्थिति नहीं थी, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र भी था। लेकिन वामपंथ के भीतर भी मतभेद थे। नेहरू ने ‘ग्लिम्प्सेस ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री’और अपनी आत्मकथा में घोषणा की थी कि वे नास्तिक हैं, सिर्फ़ मूर्ख ही परलोक में विश्वास करते हैं और वे ईश्वर में विश्वास नहीं करते। लेकिन सुभाष बोस अपने जीवन के अंत तक ईश्वर में आस्था रखते रहे।

ये हाशिए के नहीं, बल्कि बुनियादी अंतर थे। फिर भी, उन्होंने महसूस किया कि एक तरह का समाजवादी भारत ही उनका एकमात्र लक्ष्य होगा जो जनता को एक साथ लाएगा। समाजवाद के बारे में उनका नज़रिया भले ही अलग रहा हो, लेकिन उन्होंने पहचाना कि पूंजीवादी ज़मींदारी व्यवस्था जनता के लिए उतनी आकर्षक नहीं हो सकती।

उस समय वामपंथियों में समाजवादी और साम्यवादी दोनों शामिल थे। लेकिन विश्व की स्थिति उस समय अचानक बदल गई, जब अक्टूबर 1939 को युद्ध शुरू हो गया और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने हिटलर के खिलाफ युद्ध की घोषणा में भारत को शामिल कर लिया था। हिटलर का उद्देश्य अविश्वसनीय था, नाजी नस्लवादी सिद्धांत गैर-आर्यों या गैर-श्वेत भारतीयों को आकर्षित नहीं कर सका। फिर भी इस तथ्य के कारण कि भारत अंग्रेजों द्वारा गुलाम बनाया गया था, राष्ट्रीय आंदोलन के रैंकों में ब्रिटेन के लिए सहानुभूति की स्वाभाविक कमी थी।

और इसलिए, यह बात कि यह भारत का युद्ध नहीं था, राष्ट्रीय आंदोलन में काफी प्रचलित थी। वास्तव में, जब गांधीजी ने फ्रांस में ब्रिटेन के पक्ष में बात की थी, तो संभवतः वे लोकप्रिय राय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। वामपंथ में पहली बार यहां दरार दिखाई दे रही थी।

नेहरू फासीवाद की प्रकृति से परिचित थे और जर्मनी को दुश्मन मानते थे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा आएगा, जब जर्मनी के खिलाफ रूस और अमेरिका युद्ध में उतरेंगे। बोस और उनके अनुयायियों की राय ऐसी नहीं थी। वे मुसोलिनी के प्रशंसक थे और उन्हें लगता था कि इंग्लैंड का कोई भी दुश्मन भारत का मित्र है। यह राष्ट्रवादी वामपंथ के भीतर दो रणनीतियों की शुरुआत थी। बोस सोवियत संघ के मित्र बने रहे, उन्हें जापान के खिलाफ चीनी प्रतिरोध से कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन युद्ध के पहले डेढ़ साल के अंदर ऐसा लगने लगा कि साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों के बीच एक समझदारी बन गई है। इसलिए बोस का भारत से भागने और रूस के रास्ते जर्मनी जाने का फैसला समझ में आता है।

यहां हमें यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने जनवरी 1941 में तब भारत छोड़ा था, जब जर्मनी और इटली के सामने इंग्लैंड व्यावहारिक रूप से अकेला खड़ा था। रूस और जर्मनी 1939 के एक-दूसरे पर आक्रमण न करने के समझौते से एक साथ बंधे थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति यह नहीं जान सकता था कि सोवियत संघ पर जर्मनी आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। सोवियत संघ और जर्मनी के बीच बुनियादी मतभेद थे, यह बात अप्रैल 1941 में बर्लिन पहुंचने पर बोस को यह पता नहीं चल सकती थी। 22 जून 1941 को जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया, तो परिस्थितियां अचानक जटिल हो गईं। अब हम जानते हैं कि इसने बोस को मानसिक संकट में डाल दिया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खींची गई दो रेखाओं के बारे में उनकी समझ पूरी तरह से बिखर गई थी। लेकिन उन्होंने सोवियत संघ की निंदा में जर्मनी का साथ कभी नहीं दिया।

बेशक, जापान के साथ यह एक अलग मामला था, क्योंकि जापान ने सोवियत संघ (यूएसएसआर) के साथ युद्ध नहीं किया था। बहरहाल, एक बार जब वे जर्मनी पहुंच गये, तो उन्होंने एक सेना तैयार करना शुरू कर दिया। वहां बड़ी संख्या में युद्ध-बंदी थे, जिन्हें इटली ने पकड़ लिया था और जिन्हें जर्मनी भेज दिया गया था। एक भारतीय डिवीजन को जर्मनी में प्रशिक्षित किया जा रहा था। दिसंबर 1941 की शुरुआत में स्थिति अचानक बदल गई, जब जापान भी युद्ध में शामिल हो गया – सोवियत संघ के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के खिलाफ पर्ल हार्बर पर हमला करके।

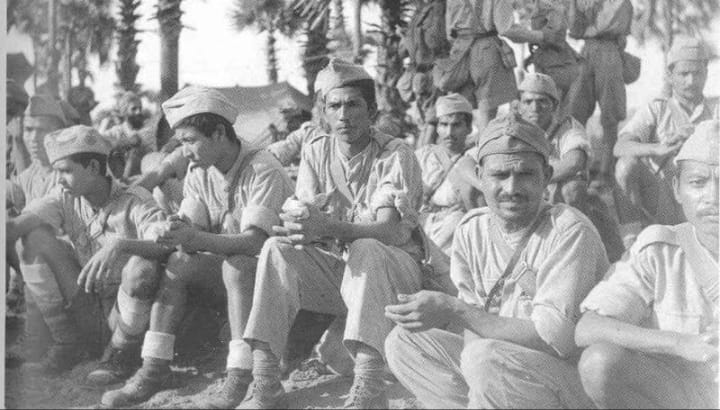

जब ज्ञानी प्रीतम सिंह द्वारा थाईलैंड में गठित भारतीय स्वतंत्रता लीग जापानियों के साथ मलाया में आई, तो उनके ब्रिटिश अधिकारियों ने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण करते हुए भारतीय सैनिकों को उनके हवाले कर दिया। उन्होंने प्रीतम सिंह की इस अपील का समर्थन किया कि उन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग की एक अलग सेना बनानी चाहिए। कैप्टन मोहन सिंह वह प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। वे उन भारतीयों की उस सबसे पहली टुकड़ी में से थे, जिन्हें मलाया में उनके ब्रिटिश अधिकारियों ने आत्म समर्पण करते हुए जापानियों को सौंप दिया था।

मोहन सिंह को अक्सर भुला दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे एक बहुत ही उल्लेखनीय व्यक्ति हैं और उन्हें उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। ब्रिटिश खुफिया विभाग ने मोहन सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दी है — हमें बताया गया है कि सिंह में “कोई कमजोरी नहीं है।” वे यह भी कहते हैं कि वे एक अच्छे वक्ता थे और निश्चित रूप से 15 फरवरी, 1942 को सिंगापुर के पतन के दो दिन बाद उनके भाषण का भारतीय सैनिकों पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिन्हें सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में लाया गया था। रास बिहारी बोस, एक पुराने क्रांतिकारी थे, जो भारत में अभियोजन और संभवतः फांसी की सजा से बचने के लिए जापान भाग गए थे, के साथ मिलकर उन्होंने आई.एन.ए. का गठन किया।

मोहन सिंह के मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करने की काबिलियत रखते थे, जो अलग-अलग क्षेत्रों और धर्मों से आते थे। उनके मुख्य सहयोगी कैप्टन अकरम थे। आइएनए में यह मान्यता बहुत मजबूत मान्यता थी कि धार्मिक मतभेदों को किसी भी बात के आड़े नहीं आना चाहिए। दुर्भाग्य से, अकरम भी प्रीतम सिंह के साथ एक हवाई दुर्घटना में मारे गए। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के अनुसार, मोहन सिंह अंततः आइएनए को 12,000 सैनिकों की प्रभावी ताकत तक बढ़ाने में सफल रहे।

आपको याद रखना चाहिए कि उनके पास बहुत बड़ी वित्तीय कठिनाईयां थीं, जापानी उन्हें पर्याप्त धन नहीं देते थे, उन्हें हथियार नहीं देते थे, सिवाय छोटे हथियारों के और सिर्फ़ वही, जो उन्हें अंग्रेजों से मिले थे। साथ ही, दक्षिण-पूर्व एशिया की तीस लाख की आबादी को भी यह समझ नहीं थी कि उन्हें आईएनए की कैसे मदद करनी चाहिए। ब्रिटिश एजेंटों की रिपोर्ट बताती है कि मतभेद थे, क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशिया के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था, और प्रीतम सिंह और मोहन सिंह ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के प्रति अपनी वफ़ादारी घोषित की थी।

फिर भी, यह मोहन सिंह की दूरदर्शिता ही थी कि वे मुसलमानों से अपील करते रहे। उन्होंने इकबाल की मशहूर कविता ‘सारे जहाँ से अच्छा’ को आज़ाद हिन्द फ़ौज का गीत बनाया, जो अपनी मासूमियत के बावजूद इस बात की अपील करता है कि हर कोई अपने देश को दुनिया में सबसे अच्छा मानता है। आज आज़ाद हिन्द फ़ौज की बदौलत यह हमारे देश का सेना गीत है। मुझे अब संदेह है कि मौजूदा व्यवस्था में यह कब तक रहेगा।

मोहन सिंह केवल छोटे-छोटे समूहों को मोर्चे पर भेजने में सक्षम थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग ने 1942 में रिपोर्ट किया था कि उनके सीमावर्ती ठिकानों पर हमलों में सिख और अन्य सैनिकों द्वारा पंजाबी में युद्ध के नारे लगाए गए थे। आईएनए में भी कई सैनिक भागकर आए थे ; मेजर ढिल्लन का अपने वरिष्ठ कैप्टन गिल की मदद से भागना एक प्रमुख घटना थी, जिसे तब जापानियों ने कैद कर लिया था। इस घटना ने जापानियों के साथ मोहन सिंह के मतभेद को और बढ़ा दिया और अंततः 27 दिसंबर, 1942 को रास बिहारी बोस ने सिंह को बर्खास्त कर दिया।

सैन्य दृष्टि से, आईएनए के लिए सबसे अच्छा समय 1942 का उत्तरार्द्ध था। ब्रिटेन और अमेरिका असम में बड़ी संख्या में सेना नहीं ला पाए थे। यही वह समय था जब असम पर किसी भी आक्रमण के सफल होने की कुछ संभावना थी। जर्मन स्टेलिनग्राद की ओर बढ़ रहे थे, जापान प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया में लगभग हावी दिख रहा था। और भारत के भीतर, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यह आई.एन.ए. के लिए मनोबल बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम था। गांधीजी और नेहरू की गिरफ़्तारियों को आईएनए ने इस बात का सबूत माना कि ये नेता उसी ओर थे, जिस पक्ष में आई.एन.ए. था। वे यह भूल गये थे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया था कि कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगियों के पक्ष में थी। सिर्फ़ यह तथ्य कि अंग्रेजों के खिलाफ़ एक आंदोलन शुरू किया गया था, आई.एन.ए. के लिए मनोबल बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था, लेकिन दुर्भाग्य से यह बढ़त भी बेकार गई।

हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर सुभाष बोस मौजूद होते, तो शायद चीजें अलग तरह से होतीं। जब बोस दक्षिण-पूर्व एशिया पहुंचे, तो उम्मीद का वह समय खत्म हो गया था। फरवरी 1943 में बोस ने यू-बोट में जर्मनी छोड़ दिया। उस समय तक युद्ध का रुख बदल चुका था। हिटलर को स्टेलिनग्राद में हराया जा चुका था ; 1943 के दौरान उसका पूर्वी मोर्चा टूट गया था, ज़िटाडेल पर आक्रमण बुरी तरह विफल हो गया था, और यूक्रेन और बेलोरूसिया का अधिकांश हिस्सा सोवियत संघ ने वापस प्राप्त कर लिया था। जापान को भी अमेरिका से हवाई हमले झेलने पड़े थे, न केवल उसके कब्जे वाले क्षेत्र में, बल्कि स्वयं के जापान में भी।

मई 1943 में पनडुब्बी से दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुँचने में सुभाष बोस सफल रहे। 5 जुलाई को उन्होंने सिंगापुर में आई.एन.ए. के जवानों की सलामी ली। जर्मनी में बोस को नेताजी कहा जाता था। जर्मनी में ही आज़ाद हिंद फ़ौज नाम गढ़ा गया था। आई.एन.ए. का झंडा, जिस पर कूदते हुए बाघ के साथ कांग्रेस का तिरंगा था, का निर्माण किया गया था। और ‘जन गण मन’ को भी राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। बोस जानते थे कि मुस्लिम ‘वंदे मातरम’ को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। पठान ‘अल्लाहु अकबर वंदे मातरम’ का नारा लगाते थे। इसलिए ‘जन गण मन’ वह गीत था, जिसे बोस को अपनाना पड़ा।

इस नामकरण और ‘दिल्ली चलो’ के नारे के साथ बोस ने आईएनए में नई जान फूंक दी। उन्होंने 21 अक्टूबर, 1943 को प्रावधानिक आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। उन्होंने जापान से वह हासिल किया, जो मोहन सिंह हासिल करने में असमर्थ रहे थे, आज़ाद हिंद सरकार को थाईलैंड सरकार, नानकिंग सरकार और इसी तरह की अन्य सरकारों के बराबर मान्यता मिली। याद रखने वाली बात यह है कि आज़ाद हिंद सरकार के पास अपने अधीन कोई क्षेत्र न होने के बावजूद, शायद वह इन सभी सरकारों में सबसे स्वतंत्र और आजाद सरकार थी।

बोस के नेतृत्व में ही आईएनए ने सैन्य अभियानों में प्रभावी रूप से प्रवेश करना शुरू किया, पहले अराकान में और फिर असम की भारतीय सीमा पर, या जो तब असम प्रांत था। आज वह क्षेत्र, जिसे तब इम्फाल अभियान कहा जाता था, उसका क्षेत्र आंशिक रूप से मणिपुर और आंशिक रूप से नागालैंड का है। जब जापानियों ने मणिपुर और नागालैंड पर आक्रमण किया, तो शायद किसी भी सैन्य अभियान के लिए बहुत देर हो चुकी थी। 1944 तक, जापान अमेरिकी छापों और अपने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर आक्रमणों से परेशान था। केवल चार प्रभावी डिवीजनों के साथ और किसी हवाई कवर के बिना, यह कहना मुश्किल था कि जापानियों ने, बर्मा में अपने स्वयं के कमांडर-इन-चीफ जनरल अयाबे के विचारों के विपरीत, यह आक्रमण क्यों किया।

अब यह स्पष्ट है कि यह हमला स्वयं बोस के दबाव में किया गया था। यह दर्शाता है कि बोस का अब जापान पर कितना प्रभाव था, कि वे उस आक्रमण को करने के लिए तैयार थे, जो अंततः बर्मा में उनकी सैन्य स्थिति को बहुत कमज़ोर करने वाला था। दो महीनों तक, उन्होंने इम्फाल के दक्षिण में मोरंग पर कब्ज़ा किया, जो मणिपुर क्षेत्र में काफी अंदर है। यह एक ऐसा क्षेत्र था, जिस पर आईएनए ने ढाई महीने तक नियंत्रण किया और जहां उनके झंडे लहराते थे। लेकिन जापानी हार गए और बुरी तरह से कुचले गए। जापानी सैनिक मरते दम तक लड़ते रहे। शायद यह एक और गलती थी कि वे बहुत देर से पीछे हटे। चूंकि आईएनए के पास कोई भारी हथियार नहीं थे, इसलिए उन्होंने आईएनए को पहले पीछे हटने के लिए कहा। इसलिए आईएनए को जापानियों जितना नुकसान नहीं हुआ। और इस प्रकार, बर्मा में अंग्रेजों के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया।

इस बीच बोस को रंगून छोड़कर बैंकॉक आना पड़ा और फिर जापान पर पहले हिरोशिमा और फिर नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने और मंचूरिया पर सोवियत आक्रमण के कारण अगस्त 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। बोस को तीन दिन पहले ही पता चल गया था कि वह आत्मसमर्पण करने जा रहा है। हम जानते हैं कि बोस रूस जाना चाहते थे ; उन्हें अभी भी यह लगता था कि सोवियत संघ ही एकमात्र ऐसी शक्ति होगी, जो ब्रिटिश और अमेरिकी साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है, लेकिन उनके इस विशेष साहसिक कार्य को कभी भी परखने का मौका नहीं मिला। जापान की उनकी यू-बोट यात्रा में जर्मनी के एक मुस्लिम अधिकारी आबिद हसन उनके साथ थे ; अब उनके साथ आईएनए के एक और मुस्लिम अधिकारी हबीब-उर-रहमान थे, जो इस कहानी को बताने के लिए जीवित रहे।

जब आईएनए के कैदी भारत आने लगे और आईएनए संगठन और आईएनए की आज़ाद हिंद सरकार के बारे में खबरें भारत में लोकप्रिय होने लगीं, तो हर अख़बार ने इसे छापा। साथ ही इसके धर्मनिरपेक्ष चरित्र, भारतीयों की संगठन क्षमता का प्रदर्शन और अंग्रेजों से लड़ने की इसकी क्षमता के बारे में भी बताया। जैसा कि हम अब जानते हैं, ब्रिटिश खुफिया रिपोर्टों ने भी मोर्चों से संकेत दिया था कि आईएनए की लड़ाकू क्षमता अच्छी थीं। जापानियों ने देखा कि आईएनए से भागने वाले सैनिक बहुत कम थे और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई लोग, गरीब और अमीर दोनों, आईएनए को दान देते थे। हमें बताया जाता है कि आईएनए को सबसे बड़ा दान देने वाला रंगून का एक हबीब था, जिसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी।

एक ऐसी राजनीति में, जो उस समय तक दो सांप्रदायिक खेमों में बंटी हुई थी — जैसा कि गांधीजी ने खुलकर स्वीकार किया था — अपने धर्मनिरपेक्ष विचारों के बावजूद, कांग्रेस वास्तव में एक जातिवादी हिंदू पार्टी बन गई थी। इसलिए इसके प्रयासों के बावजूद, मुस्लिमों ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया, जैसा कि उन्होंने 1946 में किया था और 80% से अधिक मुस्लिमों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया। फिर हिंदू महासभा की उग्रता थी। इन सबके लिए आईएनए ने एक बिल्कुल अलग मॉडल पेश किया। उनके अभिवादन का तरीका, ‘जय हिंद’ भारतीय राजनीतिक विमर्श में सामान्य हो गया था। अंग्रेजों ने आईएनए के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस पर भारतीय जनमत के दबाव के कारण विचार-विमर्श किया, इसलिए नहीं कि उनकी दृष्टि में जो देशद्रोह था, उसे वे नजरअंदाज करना चाहते थे।

उन्होंने सबसे पहले आईएनए के उन शुरुआती कैदियों पर सीधे मुकदमा चलाया, जिसका नेतृत्व मेजर जनरल शाह नवाज, कर्नल पी. के. सहगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों कर रहे थे। उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया जाना था और जनता की राय ली जानी थी। जनता की राय क्या होगी, यह कांग्रेस कार्य समिति के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय से पता चलता है कि एक रक्षा समिति बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेताओं में सबसे उदार नेता सर तेज बहादुर सप्रू कर रहे थे। सप्रू ब्रिटिश सरकार के लगातार सहयोगी रहे थे। वह उर्दू के एक बहुत अच्छे विद्वान थे, उनके धर्मनिरपेक्ष विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन वह ब्रिटिश संविधानवाद के सच्चे प्रशंसक थे। वह जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, के. एन. काटजू, पी. सरन, बद्री दास और आसिफ अली के साथ समिति में थे।

मुझे लगता है कि कांग्रेस कार्यसमिति हमारी प्रशंसा की हकदार है : उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनकी राय आईएनए की राय से अलग थी, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईएनए के लोग देशभक्त थे। यह भावना जमीनी स्तर पर साझा की गई थी, और मुझे लगता है कि आईएनए का एक प्रमुख योगदान – इसके प्रतिरोध के अलावा, लड़ाई में इसके शहीदों के अलावा – भारतीय राष्ट्रीय जनमत पर इसका प्रभाव था।

21-23 नवंबर को कलकत्ता में प्रदर्शन हुए, जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस और कम्युनिस्ट प्रदर्शनकारियों ने आईएनए पर मुकदमों के खिलाफ और उनकी रिहाई के लिए हिस्सा लिया। इससे पता चला कि ब्रिटेन पुराने तरीके से शासन नहीं कर सकता था। पहली बार ब्रिटिश सैनिकों का इस्तेमाल भारतीय भीड़ के खिलाफ किया गया और यह पाया गया कि गोलीबारी के बावजूद, जिसमें 33 लोग मारे गए, भीड़ तितर-बितर नहीं हुई। इसके बाद कलकत्ता में अब्दुल रशीद को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उन पर अलग से मुकदमा चलाया गया था और उनका बचाव मुस्लिम लीग ने किया था। इसके खिलाफ भी 11-13 फरवरी, 1946 को कलकत्ता में एक आम प्रदर्शन हुआ, जिसमें 84 लोग मारे गए।

हम जानते हैं कि इस बीच शाह नवाज खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कमांडर-इन-चीफ ने उसे महज बर्खास्तगी तक सीमित कर दिया था। यह स्पष्ट था कि इस तरह की कैद के बहुत बड़े परिणाम होंगे। लेकिन एक और घटना थी, जिसे केवल आई.एन.ए. ही अंजाम दे सकता था। और वह थी 18-23 फरवरी को बॉम्बे में भारतीय नौसेना विद्रोह (रॉयल इंडियन म्यूटिनी), जिसमें भारतीय नौसेना के 78 जहाज शामिल थे, बॉम्बे में अंग्रेजों के खिलाफ एक पूर्ण हड़ताल और भीड़ की हिंसा। अंग्रेजों ने इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को बुलाया ; लीसेस्टर रेजिमेंट, एसेक्स रेजिमेंट, ब्रिटिश तोपखाने और रॉयल मरीन को। विद्रोहियों ने न केवल अपनी मांगों के अलावा आई.एन.ए. के लोगों की बिना शर्त रिहाई की मांग की, बल्कि अपने अंतिम बयान में जब उन्होंने कहा कि वे ब्रिटेन के सामने नहीं, बल्कि भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो उनका बयान ‘जय-हिंद’ के नारे के साथ समाप्त हुआ। यह आई.एन.ए. के संघर्ष का विस्तार था।

भारत में एक त्रासदी यह है कि इस विद्रोह के बाद हम आई.एन.ए. को भूल गए। नौसेना के विद्रोहियों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के झंडे फहराए। उनके नेता एम.एस. खान नामक एक नाविक थे। नौसेना के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़े, जैसा कि बॉम्बे में भीड़ ने किया था। मेरे एक चचेरे भाई, जो बॉम्बे में थे, ने मुझे बाद में बताया कि भीड़ चाहती थी कि सभी टाई उतार दी जाएँ। इस अवधि में बॉम्बे की सड़कों पर कोई तभी चल सकता था जब आप टाई न पहने हों, इसलिए आपको अपनी टाई उतारकर जेब में रखनी पड़ती थी — बॉम्बे में सभी भारतीयों के बीच ब्रिटिश विरोधी भावना इतनी प्रबल थी। लेकिन जल्द ही, एक साल के भीतर, हिंदू और मुस्लिम एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए और डेढ़ साल के भीतर, देश का विभाजन हो गया।

हमें यह याद रखना चाहिए कि आई.एन.ए. ने हमेशा मोहन सिंह और सुभाष बोस दोनों के नेतृत्व में एक अखंड और एकीकृत भारत की बात की थी। बोस भी मुस्लिमों को सभी प्रकार की रियायतें देना चाहते थे, लेकिन देश का विभाजन उन्हें स्वीकार नहीं था। स्पष्ट रूप से, आपसी कत्लेआम एक तरह से अस्वीकृति थी, आई.एन.ए. के उन सभी विचारों का खंडन था, जिनके लिए आई.एन.ए. खड़ा था। इसलिए, मुझे लगता है कि यह आज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आईएनए को सलामी देना जारी रखें, और साथ ही उन झंडों को भी ऊंचा रखें, जो आजाद हिंद फौज ने उठाए थे : राष्ट्रीय गरिमा, एकता, सांप्रदायिक भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता के झंडे। यह सुप्रीम कोर्ट की तरह की धर्मनिरपेक्षता नहीं है, बल्कि असली धर्मनिरपेक्षता है, जिसमें हर समुदाय, आबादी के हर तबके को जगह मिलती है।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज़ाद हिन्द फ़ौज का अहम स्थान है। उस समय, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ भारतीय राष्ट्रीय परिदृश्य पर चौतरफा मतभेद थे, आज़ाद हिन्द फ़ौज ने पूरी तरह से राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया। भारतीय सैनिकों ने एकजुट होकर एक संगठित भारत के लिए लड़ाई लड़ी। आज़ाद हिन्द फ़ौज के इस सशस्त्र संघर्ष ने अंग्रेजों को यह एहसास दिलाया कि वे अब इस देश में अपने शासन को बनाए रखने के लिए भारतीय सेना की वफ़ादारी पर निर्भर नहीं रह सकते।

इसलिए मैं इस तथ्य का विशेष रूप से स्वागत करता हूं कि हम एक आईएनए सैनिक कैप्टन अब्बास अली की स्मृति का जश्न मना रहे हैं, और उस उत्सव के माध्यम से हम आईएनए और उसकी महान उपलब्धियों का भी जश्न मना रहे हैं।

( इरफान हबीब एक प्रख्यात इतिहासकार हैं एवं अनुवादक संजय पराते अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। )